这个世界上,有一些人,我们永远看不见他老去时的样子。

他漂亮地站在那里,骄傲地悲伤着自己,苦涩地幸福着我们。

当时间一圈圈削去他留下的故事,他的影子却越来越大,倒映在我们怀念的湖水中,像一枚波光里闪耀的粉红色月亮。

这个世界上,有一些人,只有那么一些人,愿意用自己心中的迷惑,换来我们未见过的色彩。

我们永远不能,不能叹息,因为他会一直年轻地站在那里,那个离世界最远,离思念最近的地方。

他影响着无数后辈,从出色的指法,到内向的表达。

他只发行过三张正式专辑,但张张经典,传世至今。

他是传奇的、隐秘的、不可代替的,Nick Drake。

聆听Nick Drake,是一种高度私密的享受和考验。

每一支曲子,都加深着夜的厚度,每一个音符,都清涤着现实的顽浊。

清雅的吉他,悠扬的弦乐,明亮的钢琴,妖娆的萨克斯,当这一切和他忍隐的嗓音融为一体,我的心彻底怒放,我的魂彻夜不归。

而他仿佛无需我的聆听,仍是独坐在月亮上静静歌唱,我不过是个无意间经过月下的路人。

他有一种魔力,穿越时空,用音乐的药剂叫我迷失,叫我忘记自己。

他是任何人都无法代替和复制的,他的一生就像一首民谣,寂美的旋律,诗意的歌词,却像巨石一样重重地压在我的心上。

1974年11月25日,他在睡梦中与世界走失。

不久以后,他的音乐,本着巨大的能量,开始和世人得到联系。

是的,这个故事很压抑,但是流淌出惊世之美,使世人无法拒绝。

Nick Drake,他的忧郁不是诅咒,他的自闭不是病症,他只是顽固地做着自己。

羞涩的赤诚,稚拙的温柔,天真的勇敢,脆弱的执着,他只是有点不适合那个正在准备包容的时代。

Nick Drake全名Nicholas Rodney Drake,1948年6月19日出生于刚刚摆脱英国殖民统治而独立的缅甸,他的父亲是一个在缅甸工作的英国工程师,十分富有。4岁时,Nick跟着全家回到了英国,并在离伯明翰不远的沃里克郡一个名为Tanworth-in-Arden的小镇上定居了下来,他们在镇子之外不远处买了一套很大的房子,把它叫做Far Leys。在今后超过四十年的日子里,这里都是Drake夫妇的家。Nick有一个比他大4岁的姐姐,后来成了一个小有名气的演员。不过,全家人都认为,小时候的Nick比姐姐聪明多了,将来一定会干一番事业。

8岁那年Nick进入Eagle House School,未来的五年里,这所坐落在沃里克郡/桑赫斯特的小学就成了Nick的家,当他在1961年圣诞节学期结束离开学校时,他已经成为一个尖子生和优秀运动员。他还因为在教堂唱诗班留下的好声音被母校铭记。

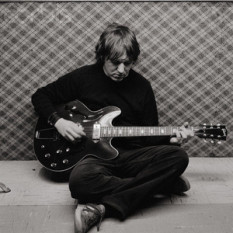

1962年,14岁的Nick像许多富家孩子一样进了一所4年制寄宿学校,一所为男孩子上一流大学做准备的上层社会私人学校,开始了一段集体生活。这是所男校,纪律严格,除了读书,体育是校方惟一鼓励的活动。Nick人长得又高又瘦(他身高一米九),擅长短跑,是学校里的短跑冠军(他的100码短跑记录至今仍无人能破)。Nick在田径比赛中得到的众多奖项和在乐队中单簧管和萨克斯的出色表演,使他很是出名。同时Nick也表现出对民谣和摇滚乐的浓厚兴趣,特别是The Beatles。之后他花了13英镑给自己买了一把吉他。Nick的手很大,手指很有力量,很适合弹吉它。任何歌曲只要听过一次,他就可以凭记忆重复出来,这样的天赋使Nick可以实践一些高级的民谣吉他技巧,比如open tunings、double-pick rhythms和two-finger rolls 。John Renbourn, Bert Jansch, Davey Graham和Joni Mitchell是早期对他有影响的几个人。在此期间他也发展出了自己的演唱风格,一种混合着扭曲的音节和忽略了调和性的风格。这成了Nick Drake的商标:淡淡的,疏离的措辞,一切恰到好处。有人评论他如同在月亮上歌唱,飘渺如天使,声音飘浮于乐曲之上。

他的同学们后来回忆说,他们完全看不出那时的Nick有任何异于常人的地方,他就和大多数男孩子一样,并不像后来人们的印象中的那般绝望,悲伤。Nick只是有点害羞,不爱说话,但他有着一副灿烂笑容。他是一个害羞却非常快乐也使别人快乐的男孩,他的朋友回忆说。

受时代的感染,寄宿学校的学生们也变得叛逆起来,只是没有普通学生那么厉害罢了。在大家谈论女孩时Nick从不插嘴,但他很快学会了抽烟,经常和伙伴们一起躲在角落里喷云吐雾。大麻,这类更高级的毒品对于这些寄宿学生来说只可能是听说而已,没有人真的尝试过,但Nick却对此显示出浓厚的兴趣,总是唠叨着想试一试。1966年的春天,中学生活结束了。

夏天,除了在家乡Tanworth-in-Arden的时间以外,Nick还和三个马尔堡的朋友一起去了法国旅行。在这期间他从未终止过吉他练习,并且第一次接触到了一种新的音乐:法国香颂。和轻松优美的英国流行歌曲不同,香颂把真实生活中的苦难和艰辛原原本本地唱了出来,对于习惯了在音乐中逃避生活的Nick来说,苦涩的香颂给了他极大的震撼。

1967年1月,Nick再次动身前往法国。这次是和马尔堡的伙伴Simon Crocker 和Jeremy Mason去外省Aix-en-Provence进修法语。这次法国之旅是Nick人生中一次重要的转折,正是在这里Nick第一次写下他自己的音乐,也第一次接触LSD。Nick是一个沉默寡言的人,从不轻易向别人敞开心扉,因此没人知道LSD到底在Nick的大脑中起了什么样的作用。不过朋友们后来都回忆说,就是在这段时期里,Nick开始变得有些古怪起来。脸上的笑容越来越少,人也越来越沉默,超出了一般害羞的界限,开始变得忧郁而自闭。他避免一切可能的身体接触,极度敏感的保护着自己。他的朋友有时候甚至会怀疑他是个深度压抑的同性恋,这也可以解释他那时候的自我挫败感,对隐私的高度要求,对身体接触的拒绝,对女性的理想化却一直没有女朋友。但即使是这样,因为他是如此深的压抑自己,也使他不可能想象到任何肉体救赎的可能。Nick不愿意谈及自己的情绪,但是他在自己创作的歌曲中准确的表现了那种深深的愁思。只有通过歌唱,他才可以和别人进行交流,或者得到情感上的宣泄。但也有人因为Nick向来十分讲究的衣着打扮而怀疑他的这种沉默是装出来的,是为了树立一种神秘的形象。

四个月后Nick回到了英国,和他的姐姐一起留在了伦敦。

10月,Nick进入剑桥大学Fitzwilliam学院学习。在那里,青翠的田园和哥特式的学院都滋长着Nick怀乡的少年愁绪。他如饥似渴的阅读,尤其喜欢William Blake的诗。Blake关于天堂与地狱的世界观,与Nick的个人情感不谋而合。他的歌词创作也受到Blake的启发,注重韵律,用词简单,却有着晦涩的含义,直指他复杂的内心世界。那些意象多与自然相关:太阳、天空、海洋、飞鸟、沙地,树……季节的变迁,色彩的交替,无不在这颗心上留下痕迹。

60年代中后期正是迷幻摇滚乐的鼎盛时期,涌现出一大批优秀作品。Nick经常和朋友们坐在宿舍里反复地听新出版的唱片,仔细地研究里面的每一个音符,每一句歌词,并拥有很多个人创作。据朋友回忆,Nick并不是特别喜欢那些过度张扬的乐队,而是喜欢一些较有艺术性的乐队。他最喜欢的唱片有Love乐队的《Forever Changes》、Tim Buckley的《Goodbye and Hello》、Randy Newman的同名专辑,以及Van Morrison的《Astral Weeks》。

Nick对Van Morrison在《Astral Weeks》所运用的古典弦乐配器留下了很深的印象,他决定将来自己的唱片里也要采用类似的方式。就在上学期间,Nick已经开始尝试自己写歌了。但不知是由于害羞还是不屑,他从来不去民歌咖啡馆里表演,只是偶尔为朋友们弹弹琴。在1968年初春伦敦Roundhouse的一个反战音乐节上Nick的才华被Fairport的原创始人Ashley Hutchings发现了,并把他推荐给了自己的经纪人Joe Boyd。事实上Joe Boyd仅比Nick大6岁,但这个26岁的年轻人已是英国乐坛的重要人物,为Fairport Convention、The Incredible String Band以及Pink Floyd等乐队制作过专辑。一听之下,Joe Boyd立刻就喜欢上了这位忧郁的年轻人:“我对旋律有很强的辩赏力,而显然这些旋律因人而异。Nick的旋律给我留下了深刻的印象。他的歌曲里传达的是智慧与成熟,我听到的是一个最非凡的原创歌手的音乐。” 他立刻成为了Nick的经纪人,并立刻把他签给了英国一家风头正健的唱片公司Island。

1968年7月,Nick正式进棚录音,掌管音响的是公司的首席工程师John Wood。本来公司要为Nick安排一位流行音乐制作人,可试音之后,Nick不喜欢那种被处理得过分甜腻的声音,便邀来自己的大学同学Robert Kirby。Robert当时正在研究德彪西的音乐,从未接触过流行音乐编曲。这位古典音乐系学生展示了他高超的编曲才华,大量的弦乐伴奏打造出一种亨德尔式的华丽的巴洛克风格,Joe Boyd和Nick听后都非常满意。

Nick是一个天生的完美主义者,稍有不满就要求重来,所以这张唱片一共断断续续地录了将近1年才告完成。录音中除了吉它贝司鼓以外,还动用了多种弦乐器和钢琴,以及手鼓和电颤琴,Joe Boyd特地请了Pentangle乐队的贝司手Danny Thompson和Fairport Convention乐队的吉它手Richard Thompson,可谓明星荟萃。John Wood的录音手法平实朴素,毫不张扬,给人以一种很古老的印象。而其中最为特殊的还是Nick的嗓音,他有一副轻柔而又显得有些沙哑的嗓子,唱起来就像是在你耳边低语,给人一种亲切的疏离感。这令得Nick如此独一无二,他的声音永远低回,他的歌词从不控诉,他的音乐既不苦涩也不带讥讽,甚至连消极的进攻性都没有。他永远缺乏一种表达愤怒的能力。这大概就是为什么Nick的歌极少被人翻唱的原因。专辑中收录了多首旋律优美的歌曲,如Time Has Told Me、River Man、Cello Song和Way to Blue等,唱的大都是对青春的慨叹,对失去的爱情的无奈等伤感的主题,反映了一个21岁的年轻人所特有的多愁善感的内心世界。

让人注意的是专辑中一首名为Fruit Tree的歌曲,Nick似乎预感到自己将同名声展开一场毫无取胜希望的决斗,所以他才唱道:名誉是棵生了病的果树,一生等不来一树繁华。歌曲的题材超出了年轻人的多愁善感,颇有些宿命论的感觉。专辑中的音乐简洁优美,给人的感觉就好像是一个住在乡下的落魄贵族,手捧一杯清茶,坐在山间农舍的小屋里,隔着一层雾气遥望远处连绵起伏的群山,在乡野的纯朴气息中透着一股诗人特有的哀怨。

这张专辑名为《Five Leaves Left》,这本来是常被写在香烟的包装纸上的话,意在要人们警惕当一包烟只剩下五支的时候就又要买新的了。Nick拿它做专辑名,全凭他的直觉,但这个富有诗意的名字却使人联想起美国著名短篇小说作家O Henry的小说《The Last Leaf》(最后一片叶子)。故事发生在纽约的格林威治村里的一幢老房子里,一个年轻的女画家得了肺炎,就快要死了。她对同伴说,等到对面墙上的那株爬藤上的叶子都掉光时,她也就将离开这个世界。两天后她又对同伴说到:“它们脱落得越来越快了,3天前还有100多片叶子,数起来还真让我头痛,可现在就容易多了,因为就剩下5片叶子了。” 她的同伴除了劝她别多想,好好养病以外,没有别的办法。这件事让楼下的一个年老的画家知道了,他在穷困中挣扎了一生,为的就是画出一幅传世杰作,可却一直没能如愿。那时已是深秋,当天晚上纽约下了一场暴雨,奇怪的是,第2天早晨,这位病入膏肓的女画家却发现对面墙上仍然还剩下一片叶子没有被风吹掉,第3天也是如此,第4天仍然这样。这位女画家觉得这是上帝在鼓励她活下去。依靠这种精神的力量,她终于挺了过来,可楼下那位老画家却得了肺炎,快要死了。医生告诉她们,原来那天晚上这位老画家冒着冰冷的寒风,在对面的墙上画了一片叶子。这位老人用自己的生命拯救了一个年轻的生命,完成了自己梦寐以求的传世杰作。

作为一个文学系的学生,Nick肯定读过这部作品。他似乎已经预感到自己的命运将会是一场艰苦的挣扎。但他的生命中是否会出现这样一位拯救他的老人呢?

《Five Leaves Left》于1969年9月1日在英国发行。评论界好评如潮,但实际的销量却不到5000张。其中原因很多,最主要的还是宣传不利。唱片公司对Nick Drake不知所措:他们不知道如何宣传Nick的天才。当时有这样一条没头没脑的报道:“Nick Drake高高瘦瘦,他住在大学附近……因为他讨厌浪费时间跑来跑去。他没有电话——也许是反社会情绪,或者想在创作的时候消失三、四天,不过主要还是经济原因,除此之外……他还创作音乐。”

除去上BBC电台,一个歌手只能靠巡演来宣传自己的新作。可Nick却对现场演出极度厌恶。他根本就不去小的民歌咖啡馆里演唱。而场地稍大的演出机会本就很少,再加之Nick在舞台上十分拘谨,从来不说一个字,唱完以后扭头就走,听众自然会觉得他很傲慢。其实Nick的长相相当惹眼,高挑的身材,清秀端正而不失男性特质的脸庞,照理说是很能吸引观众的。但是Nick的音乐充满了个人化的忧郁色彩,要让他像其他歌手那样在舞台上谈笑风生,卖弄性感,那既不现实,也让人无法想象。幸好Island唱片公司对他非常理解,从不强迫他去演出,虽然唱片没有为公司挣到什么钱,可公司还是按时给他发工资。当然Nick家境富裕,不会缺钱花。

1969年夏天,为了专心创作,Nick在仅剩一年就可以从剑桥毕业的时决定退学,为此他父亲给他写了一封长信,劝他考虑剑桥的学位能给他日后带来的保障。但是Nick回复道,“这种保障正是我不想要的东西之一。”

之后Nick搬去了伦敦,开始了第二张专辑《Bryter Layter》的创作和录制工作。《Bryter Layter》开始步出《Five Leaves Left》的疏离和封闭,尽管它依然不是一张欢快的唱片,但是它的忧伤中已经不再有自怜自怨。为了增加作品的亲和力,Robert在编曲上采用了更多的弦乐伴奏,爵士钢琴和轻快的萨克斯风的加入,让忧伤的歌词听来多了一丝戏谑,也使得这张唱片听起来更加华丽。Joe Boyd后来回忆说,这是他一生中制作的惟一一张不留任何遗憾的专辑,而且直到现在听,也丝毫不会觉得厌倦。作为一个曾经为许多大牌乐队担任过制作人的Joe Boyd,能得到他这样的评价极为不易。

专辑中的歌曲都十分出色,比如Haze Jane I & II、Northern Sky和Poor Boy。其中还包括了3首优美的器乐作品,更是让人百听不厌。这张从各个角度看都近乎完美的专辑经常被后人拿来与Love乐队的《Forever Changes》、Tim Buckley的《Goodbye And Hello》和Van Morrison的《Astral Weeks》相提并论,它们都是带有民歌、爵士和古典味道的音乐杰作,具有梦幻般的迷人色彩。

值得一提的是这张唱片的名字——Bryter Layter(多云转晴),这个英国式的单词拼写本意是开BBC气象预报员的玩笑,但Nick也确实盼望这张专辑会给他带来灿烂的阳光,他把全部的赌注都压在了《Bryter Layter》上。

可事与愿违,Nick的天空并未放晴。和《Five Leaves Left》一样,新专辑得到了如潮好评,甚至更多,却依然销量惨淡。在那段时间里Nick开了人生中最后几次专场演唱会,也是在那时,他开始流露绝望的情绪。他的朋友看到了他的改变——他更加自闭,更加沉默,更加自省。有人说他是对自己的唱片在商业上的失败感到灰心,可那时他很少和别人交流思想,谁也无法确切地知道Nick的心中到底在想些什么。专辑发行后Nick曾在公司的安排下接受了他一生中唯一的一次记者采访,可除了“是”、“不是”和“不知道”以外,他很少说话。

1971年间,Nick接受了精神病治疗,服用抗忧郁药阿米替林。但他的状况依然糟糕。Island唱片公司老板Chris Blackwell决定把Nick暂时安置在自己的西班牙别墅中。Nick在那里度过了一段时间,当他返回英国时,他的感觉好转了一些并开始考虑新专辑的制作。但Joe Boyd已在年初时返回了美国,担任华纳唱片公司电影音乐部门的负责人,Nick失去了他在伦敦惟一信赖的人。据朋友回忆,Nick一直对Joe Boyd有一种近乎崇拜的心理。在别人都对他失去信心时,是Joe Boyd一直照顾着他。

1971年底的某一天,一向行动诡秘的Nick突然出现在录音棚,他要求John Wood帮他录制几首新歌。不过,这次他不要任何帮手,而是只用自己的一把木吉它伴奏。录音过程中Nick沮丧到极点,他几乎无法和Wood沟通。Wood提出的意见只得到Drake的喃喃自语或是转身离开。歌曲被剥的只剩下赤裸的情感,没有快乐甚至忧郁的词句——只有绝望。Wood说Nick对自己要做的事矢至不渝——他坚持只用声音和吉他。起先,Wood以为Drake只是把这些作为demo用在以后的专辑里,后来他渐渐明白Nick就是要把这些歌曲作成专辑发行:赤裸而简单。这是最后的孤注一掷。录音只用了两个晚上就在Sound Techniques录音室里完成了,这就是Nick的生前录制的最后一张专辑《Pink Moon》。之后Nick把母带拿到了到唱片公司,他只是把装着磁带的盒子放在一个女秘书的桌上,接着便转身离开了。直到几天以后,女秘书打开盒子,才发现盒子里装的原来是Nick的新作品。

1972年2月15日,在没有经过任何技术处理的情况下《Pink Moon》发行了。这是Nick最黑暗最晦涩的一张专辑,每首歌曲都脆弱的几近破碎,绝望的真实而飘渺,但却没有一丝自我放纵,整张专辑散发着一种空洞苍白而令人恐惧的美。这是一个艺术上成熟,思想却还远未成熟的艺术家的绝世之作。

此时的Nick已不再寻求认同,他唱道:“Know that I love you/Know I don't care/Know that I see you/Know I'm not there.”——这首歌叫做Know,只有这四句话和一个和弦,但没有一首歌比它更加心绪烦乱。

Robert Kirby说这是他最喜欢的专辑,因为“Nick在进步,他绝对是个优秀的吉他手,而这事实总是被假象所掩盖。”还好,音乐证明了Nick的吉他技巧发挥到了极限,在Things Behind the Sun和Free Ride里有他最出色的表演。

与此同时,Nick回到了Tanworth-in-Arden的父母家中。他拒绝去看望老朋友也不愿和任何人讲话。他把自己关在房间里,整日看着天空发呆,唱机里经常放的是一张巴赫的勃兰登堡协奏曲,可当唱片的一面放完时,他常常不去翻面,而是仍旧坐在那里,听唱针在空轨上发出的沙沙声。偶尔他感觉不错的时候会到伦敦来,但那最后的几年Nick的状况一直都非常糟糕,始终靠抗抑郁药物维持着。

生命最后的日子里,他的意识似乎有了一些回光返照。1974年,Nick激励自己再进一次录音室,进行最后一次冒险。在John Wood和Joe Boyd的帮助下他在Sound Techniques录制了4首新歌,它们粗糙、无规则,但可让人窥到Nick的私人领地。Black Eyed Dog讲述了一个被超自然怪兽追逐的故事,Hanging on a Star重申了Nick的观点,所有的希望都失落了,他的生活只是一场大败仗。称这些歌曲“压抑”已经是很柔和的形容了。最后一年,他死前的几个月,还在巴黎现场演出过一次。

1974年11月24日晚上,Nick象往常一样没有睡觉。他仍然难以入眠,父母已经习惯了他在地板上走来走去的声音。唱机里正在放的是布兰登堡协奏曲。他母亲回忆说,他当时去厨房吃了一份脆玉米片做夜宵,“我通常也会起来和他一起坐在桌边吃点儿的。可那晚,不知为了什么愚蠢的原因,我只翻了个身又继续睡了。”

失眠一直困扰Nick。他拿起一瓶Tryptizol,他的抗抑郁药,错认成安眠药,吃了一些。第二天早上,Nick的母亲发现他死在床上,死因是服用阿米替林过量,服用过量抗抑郁药物是致命的,医生从未警告过Nick和Drake夫妇。Nick的屋子里依旧放着的那张勃兰登堡协奏曲,他的身边没有发现任何遗书,而死前那个星期的Nick看上去是他最后三年中最快乐的,所以他的死亡是误服还是自杀将永远是个解不开的谜。

此时距离那张预言式的《Five Leaves Left》发行刚好5年。O Henry笔下的那位老人始终没有出现……

Nick被安葬在Tanworth-in-Arden墓地,他的碎石墓碑俯瞰着层峦叠嶂的群山,面对的是宽阔的草场。风景很美。公墓附近的教堂里有华丽的管风琴,唱诗班在唱赞美诗和祷告时,它为他们伴奏。在一个管风琴的管子顶端,黄铜装饰物上镌刻着Nick的名字。他的父母向教堂捐款,以保证管风琴能正常工作。每年演奏管风琴的人都要用Nick Drake的歌曲办一个特殊的音乐会。到时,教堂里充满了当地居民,他们把高亢的歌声献给他们的骄傲。他们说从几英里外就能听到歌声,我知道Nick一定会喜欢的。 .

所有专辑

您可以通过最好的音乐搜索引擎找到信息 - Muzlan.top 😊第Nick Drake页上有应要求提供的所有材料“ Nick Drake”

当然是。您可以在页面Nick Drake上收听曲目

当然是。您可以在页面Nick Drake上下载曲目

该页面可通过查询找到: Nick Drake remix, Nick Drake track minus, Nick Drake song download, Nick Drake free download, Nick Drake flac